9月28日(木)夜

こんにゃくを買おうと、

会社帰り、牛込神楽坂のスーパーを覗く。

こんにゃくは、唐辛子で炒めようかと思った。

野菜売り場で、いんげん。

胡麻よごしでも作ろうか。

鯖が一本、切り身なっているものが、¥200程度と、安くなっていた。

相模湾産。もうそんな時期であるのか。

味噌煮でよかろう。

帰宅。

湯を鍋に二杯、沸かす。

この間に、いんげんを洗い、両端を切り、さらに半分に切る。

沸いた湯で、鯖の霜降り。

湯通し、で、ある。

鯖の湯通しは、どうするのがよいのだろうか。

文字通り、湯に入れ、湯通し、をすれば、沸騰した湯に入れて、

すぐ出しても、鯖は皮が柔らかく、はがれやすい。

箸で触るだけで、はがれてしまう。

笊の上にのせ、身側を上にし、湯をかける。

意図としては、ぬめり、を取る、と、いうことであれば、

これでよかろうか。

すぐに、流水ですすぐ。

魚の煮付けは、水からが基本、と、いう。

鍋に、水を張る。酒、しょうゆ少々、しょうがスライス少3〜4片。

点火し、熱くなってきたら、味噌を溶く。

味噌は、信州味噌3に対して、八丁味噌1程度。

味見をしながら、砂糖。濃い目。

煮魚は、昔は煮詰めるように煮るのがセオリーであったようだが、

煮る時間を少なくし、味を濃くする、最近は、これが主流。

味噌をよく溶き、弱火。

アルミホイルで、落し蓋。

煮過ぎは禁物。

ここから、6分。これは厳守しなければならない。

この間に、いんげん。

まずは、鍋に入れ、茹でる。

鍋に、すり黒胡麻を入れ、酒、砂糖、しょうゆ、気持ち水。

加熱。

煮詰め、味見。

これも、濃い目。胡麻も多目がよい。

ここに、茹でた、いんげんを入れ、和える。

OK。

鯖の鍋は、6分で火を止め、10分、味を馴染ませる。

最後に、こんにゃく、で、ある。

短冊に切る。

フライパンを加熱。胡麻油。

こんにゃくを入れ

酒、しょうゆ、砂糖少々、七味。

七味は多目に入れる。

濃い味と、辛さがポイント。

からめながら、煮詰める。

水分が少なくなり、こんにゃくに、しょうゆの色が付くくらいまで。

完成。

盛り付け。

食べる。

鯖。

魚のうまさ、というものは、特に煮魚の場合、

そのコラーゲンであるという。身に味の付くほど煮込むと、

コラーゲンが煮汁に出てパサパサになる。そこで、6分を限度とし、

魚本来のコラーゲンを身に残したままにする。

しかし、これだけでは味がないので、代わりに煮汁を濃くし、

煮汁をつけながら食う。

プリプリに、煮あがって、うまい。

いんげんも濃い目でよい。

ウイークデーに三品も作るのは我ながら、珍しい。

まあ、こんにゃくは、たいした手間でもない。

料理ともいえぬものだが、つまみとしても、簡単だが、うまい。

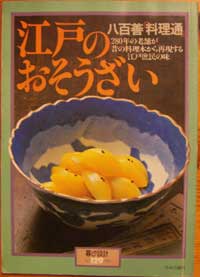

参考:「江戸のおそうざい」(八百善「料理通」280年の老舗が昔の料理本から

再現する江戸庶民の味)中央公論社「暮らしの設計」129号1989年第3版

↑今さら紹介するのも、なんであるが、もう随分前、

10年以上も前になるであろうか、古本で買ったもの。

筆者も何回か書いているが、宮尾登美子の「菊亭八百善の人びと (新潮文庫)」

でも、知られている、江戸から続いていた老舗料亭、八百善。(料理教室)

その八百善のレシピが載っている雑誌。筆者の虎の巻であったもの。

今ではもう手に入りにくいかもしれない。

いんげんの胡麻よごしも、これから憶えた。