2月13日(水)

東京都美術館に「奇想の系譜展」を観てきた。

人気の若冲など、江戸時代の絵を「奇想」というキーワードで

つなげた展示である。

先日書いたトーハク「風神雷神図のウラ」の先達、師匠から

受け継いだ、正統な流れ(?)に対しての「奇想」といって

よいのであろう。

「江戸アバンギャルド」なんという言い方もあるが、

江戸時代のとんがった作品を集めているということである。

おもしろかった。

岩佐又兵衛、狩野山雪、白隠慧鶴、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢芦雪、

鈴木其一、歌川国芳の8人のいわゆる絵師でない人もいるが、絵を

描いて残した人。

この順は時代順で、岩佐又兵衛(1578-1650)、狩野山楽

(1590-1651)、白隠慧鶴(1685-1768)、伊藤若冲(1716-1800)、

曽我蕭白(1730-1781)、長沢芦雪(1754-1799)、鈴木其一

(1796-1858)、歌川国芳(1797-1861)という年代。

岩佐又兵衛の江戸初期から歌川国芳の江戸後期まで江戸期全体に

渡っている。

それぞれ影響がなかったとはいい切れなかろうが、師弟関係のような

ものはないのであろう。

本邦初公開の作品もありまた、岩佐又兵衛、狩野山楽、白隠慧鶴、

の三人は私も知らなったが、なかなか観ごたえがあった。

知られていない、あまり今まで日が当たっていなかった

作家、作品が掘り起こされてくるというのは、よいことであろう。

まずは有名な若冲。

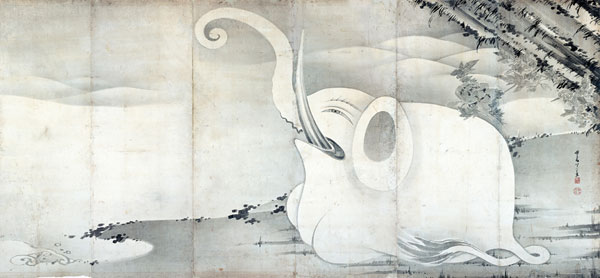

伊藤若冲「象と鯨図屏風」紙本墨画 六曲一双 各159.4×354.0cm

寛政9年(1797)滋賀・MIHO MUSEUM(部分)

若冲といえば、とにかく細密に描かれた鶏が有名で今回も

かなりの作品が鶏なのだが、こんなものもある。

象は若冲の作品では他にも観たことがあるが、これもなかなかよい。

右隻の象に対して左隻は大きな鯨。

彩色がないというのも、シブイ。

ファンタジー感も漂っている。

白隠慧鶴。

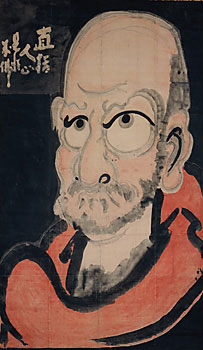

白隠慧鶴「半身達磨図」紙本着色 一幅 192.0×112.0cm

一幅 139.4×85.1cm 江戸時代(18世紀)

米国・エツコ&ジョー・プライスコレクション

この禅宗の坊さんは元禄の頃から田沼時代、江戸前期から中期の人。

生まれは駿河。

この人は、目であろう。

存在感が凄い。

漫画というのか、キャラクターともいえるような

タッチがおもしろい。

この系譜、全体にいえると思うのだが、浮世絵やその後の

漫画、アニメ、キャラクターだったり、やはり紛れもなく

正統とは別の我が国の表現の大きな流れといってよいのだろう。

それで現代の我々が観ても親しみやすく感じると考える。

この人にも触れておかなければ。

鈴木其一。

鈴木其一「夏秋渓流図屏風」紙本金地着色六曲一双

各166.4×363.3cm 江戸時代後期 東京・根津美術館

先日の「風神雷神図のウラ」の酒井抱一の弟子。

江戸琳派の真打などともいわれる人。

師の抱一が亡くなってから、弾けた作品を残している。

これ、なんだ普通じゃないかと思われるかもしれぬ。

琳派は先日の、風神雷神図だったり、燕子花(かきつばた)図だったり、

決まったものの様式美を追及しているといってよいのであろう。

だが、この絵のモチーフは、松竹梅でもなく、地味な山深い渓谷の檜。

そして、青、群青がドギツイほど目に飛び込んでくる。

国芳はまあ、私にはお馴染み。

作品としてのおもしろさはいまさら言うまでもない。

ただ、ちょいと余談だが、浮世絵の展示について

私は前から疑問に思っていることがある。

浮世絵というのは額に入れて壁に並べて鑑賞するものではないと

思うのである。肉筆画は別なのだが、浮世絵は元来、手に持って

(あるいは置いて)手元で観るものである。つまり至近距離で観るもの。

また版画である。初版であったりオリジナリティーに意味は

ほとんどなかろう。どうも美術館での展示の仕方に違和感を感じるのである。

(複製でよい。手に持って観たいのである。)

他の見せ方を考えてはいかがであろうか。

最後、岩佐又兵衛。

重文 岩佐又兵衛「山中常盤物語絵巻 第四巻(十二巻のうち)」

紙本着色 一巻 34.1×1259.0cm 江戸時代初期(17世紀前半)

静岡・MOA美術館

ちょっとわかりずらいが、細部をよく観るとなかなか

サイケなのである。浮世絵の源流と言われているのもさもありなん。

だが、ちょいと引っかかったのは、絵もさることながら、

この人そのもの。

あの戦国武将、荒木村重の子。

NHK大河「軍師官兵衛」で官兵衛が荒木村重によって1年間

有岡城に幽閉されたのを覚えておられる方もあろう。

有岡城は落ち、荒木村重一族は根絶やしにされるが、当時2歳の

又兵衛は乳母に救われ石山本願寺に保護、以後母方の岩佐姓を

名乗り成長する。

又兵衛というのは、いかにも戦国っぽい名前である。

そんな人が生き残っていたのかという感じである。

織田信雄の小姓になったりするが、信雄改易。その後、

京都で絵師になる。

大坂の陣後、あの結城秀康の子、福井藩主松平忠直に

招かれ福井へ。作品を多く残しているのはこのあたりのよう。

そしてさらに江戸に招かれ20年ほどすごし、73歳の長寿を保ち

没している。

戦国から江戸初期というのは、こういう人が随分いたのであろう。

この人の一生がドラマになりそうである。

ともあれ。

江戸期の絵画の層の厚さ、豊かさには驚かされる。

#東京都美術館 #奇想の系譜展