11月10日(木)昼

昼前、日本橋本町。

と、くれば、そうである。

昼飯は、課題のところに行かねば。

なにかというと、先日来の“町中華”なるものの

続き、で、ある。

日本橋本町の[大勝軒]という名前の店。

読者の方にも、ここは是非、とコメントをいただいていた。

ここは、納豆そばの[利休庵]とも目と鼻の先で

私自身、よくうろうろしている界隈なので、ここに

ふっる〜〜〜い、味のある(?)中華料理店がある、

というのは知っていた。

だが、正直のところ“町中華”として名があるところ、

ということをこれまで知らなかった。

知らないと、まず入れない佇まい、で、ある。

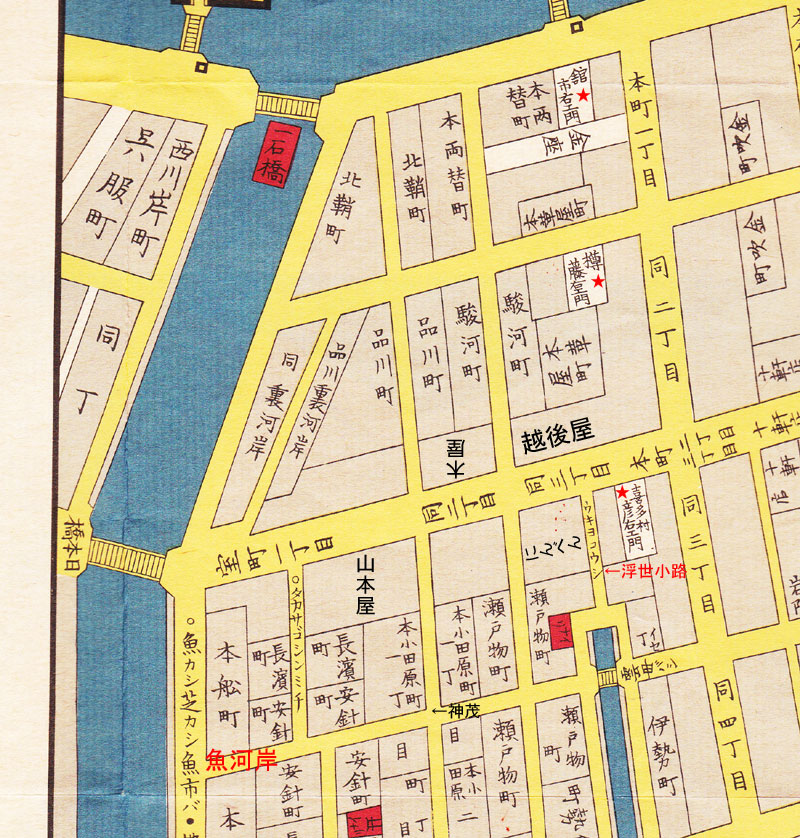

ちょうど、はんぺんの[神茂]の前。

([神茂]は角にあるのだが、東側の前。

[大勝軒]も角にある、ということになる。)

地図を出してみる。

創業は昭和8年(1933年)、とのこと。

当代は三代目。

江戸の地図も出してみよう。

昭和8年の頃のこの界隈というのは、どんなふうであったのか。

町名をみると、本小田原町一丁目でよいのか。

このあたりの町名は明治になっても、江戸から変わらずに

使い続けられていたと思われるのだが、今の日本橋本町一丁目になったのは、

昭和7年(1922年)で奇しくも、この店創業の前年。

そしてはんぺんの[神茂]があるくらいなので

お分かりになろうが、江戸の頃からいわずと知れた、

日本橋魚河岸であった界隈。

では、魚河岸があったのは、いつまでか。

そう。関東大震災まで。

と、いうことは、町名も現代の日本橋本町一丁目で

魚河岸も既になくなっていた頃、ということが

できようか。

ただ、移転先の築地市場の開設は公式には昭和10年だが

すぐに戦争に入ってるので実際に機能し始めるのは

戦争が終わるまでは待たねばならない。

このあたりもまだ、魚河岸機能というのは残っていた、

のかもしれぬ。(裏を取っていないので正確なことは

わからぬが。)

まあ、今以上に、海産物系の問屋なども震災後にある程度は

店を再建し、少なからず残って魚河岸の雰囲気は

濃厚に残っていた頃ではあろう。

今、東京で大勝軒といえば、東池袋のつけ麺の元祖を、

あるいは、永福町の大勝軒を誰しも思い浮かべると思うのだが、

ここはおそらくもっと古い。

なんでもここよりも前に人形町に[大勝軒]という店があって

そこの暖簾分け、とのこと。

人形町の店は今は同じ名前で喫茶店になっているそうな。

当時、大正の頃ということになろうが、

大勝軒といえば、人形町と浅草に店があり、浅草の大勝軒は

かなり大きく、有名な店であったようである。

(そういう意味では、東池袋や永福町との関係は不明である。

なんらか人形町か浅草の流れ、なのかもしれぬが。)

入ると、12時少し前。

狭い店内、ほぼ一杯。

相席で座る。

セットものがあって、最もオーソドックスな

半チャーハンとラーメンのセットを頼む。

トイレに立つと、トイレは二階。

靴を脱いで、かなり急な階段を昇る。

このあたりも空襲でほとんど焼けているはずで、

おそらくこの建物は戦後のものであろう。

だが、戦後すぐ建てているとすると、それでももう

60年以上にはなるのかもしれぬ。

きた。

ラーメンにはなぜかハムとチャーシュー。

ラーメンから食べる。

麺は細め。

見た通り、オーソドックスなしょうゆ味のラーメンだが、

スープも含め、かなりうまい。

チャーハン。

錦糸玉子にグリーンピース。

もうこれ以上ないくらいオーソドックス。

やはりラードなのか、懐かしい味で、絶妙にうまい。

食べ終わった時の満足度はかなり高い。

さすが、噂通りの名店といってよいだろう。

町中華、おそるべし。

翻って、

ただ、実際のところどうなのであろうか。

以前はどこの町にも中華やがあって、チャーハンにしても

しょうゆラーメンにしても、もちろん、

どこにでもあるメニューであった。

そして、凸凹はあろうが、この店ぐらいうまい店、というのは

他にもいくらもあった、と、いうことなのかもしぬれ。

問題はこういう昔は普通にあったうまい町の中華やが

どんどんと減っている、ということであろう。

やはりこれも、東京の重要な伝統的食文化といってよく、

重要無形文化財とってよい。

滅ぼしてはいけなかろう。